Arquitectura y normativa: lo que se puede y no se puede construir en la ciudad

Cada proyecto arquitectónico habitable está condicionado por un marco legal que define alturas, usos de suelo, densidades y límites urbanos. Conocer esas reglas es clave para comprender el diseño de nuestras ciudades.

La arquitectura no ocurre en el vacío. Todo lo que se construye —desde un edificio de departamentos hasta una vivienda unifamiliar o una calle peatonal— responde a un marco normativo que regula lo posible. En Chile, ese marco se articula principalmente a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), su Ordenanza General (OGUC) y los Planes Reguladores a nivel comunal, intercomunal o metropolitano.

Estas normativas definen qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones. Establecen alturas máximas, coeficientes de constructibilidad, exigencias de estacionamientos, retiros mínimos, densidades por hectárea, usos de suelo, distanciamientos entre edificaciones, tipologías permitidas y otras variables técnicas que determinan tanto la forma de los proyectos como su impacto urbano.

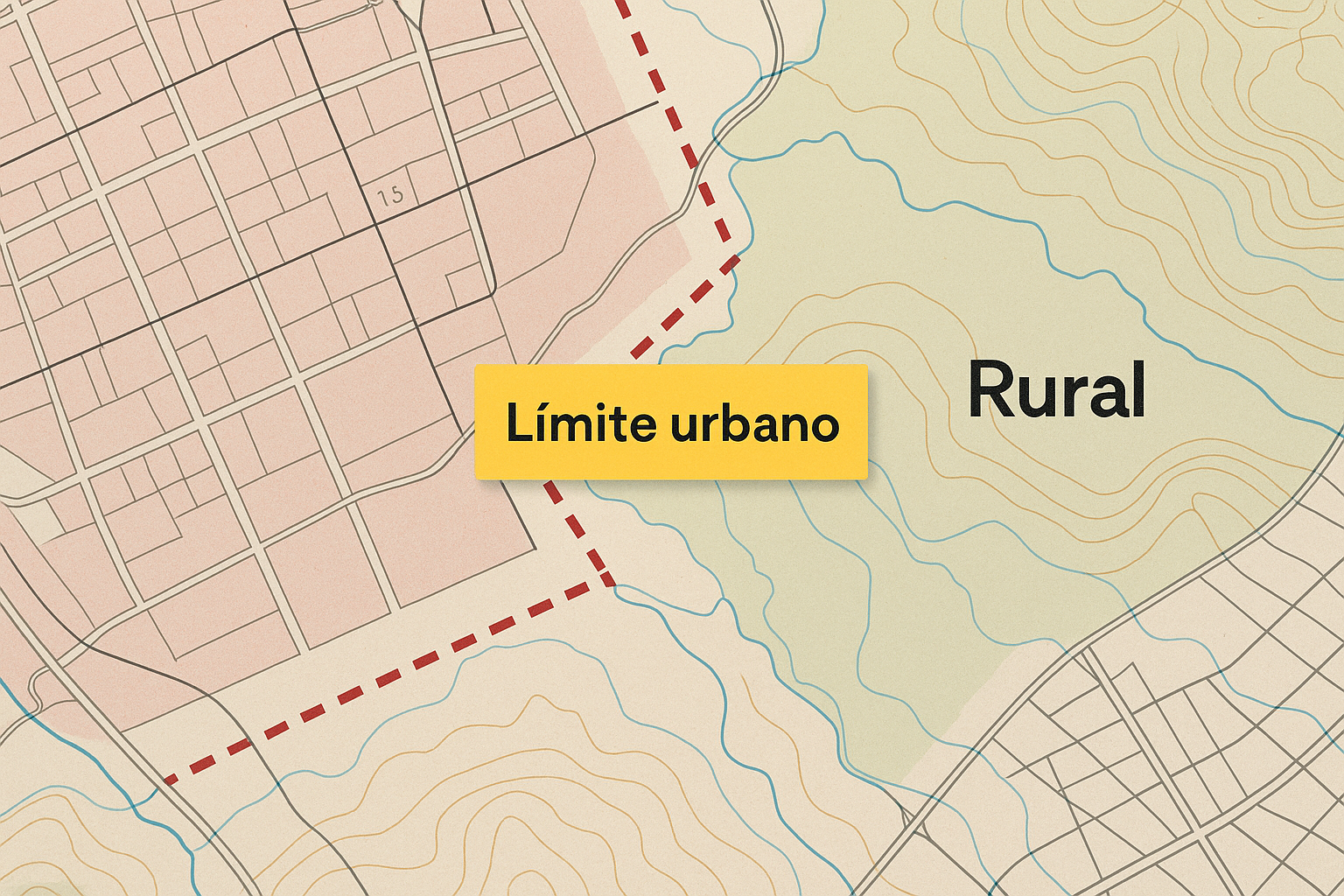

Un ejemplo concreto es el límite urbano: una línea normativa que separa el suelo urbano del rural y que delimita las zonas donde es legal edificar con fines habitacionales, comerciales o de equipamiento. Todo lo que queda fuera de ese perímetro debe cumplir condiciones especiales, sujetas a regulaciones distintas que resguardan usos agrícolas, ambientales o de infraestructura estratégica.

En este contexto, el enfoque de Puerto + Arquitectura pone especial atención a cómo estas normativas dialogan con el habitar real. Cada proyecto se concibe no solo desde su potencial estético, sino desde su viabilidad normativa y su coherencia con el territorio, para asegurar que las decisiones arquitectónicas se sostengan en el tiempo y respondan al entorno que las contiene.

Esta estructura busca ordenar el crecimiento de las ciudades, evitar desarrollos sin planificación, preservar áreas naturales y permitir un desarrollo armónico del territorio. Para lograrlo, se aplican herramientas como la zonificación, que clasifica los usos del suelo, o las restricciones de densidad, que regulan cuántas viviendas pueden construirse en una determinada superficie.

En ese marco, el trabajo arquitectónico y urbano se convierte en un ejercicio de interpretación. Diseñar un proyecto implica no solo imaginar espacios habitables, sino también entender profundamente la normativa aplicable, sus limitaciones y oportunidades. Cada decisión estética o funcional debe dialogar con un sistema que busca asegurar coherencia territorial, seguridad estructural y calidad de vida para quienes habitan.

Diseñar desde la empatía exige más que buenas intenciones

Escuchar a quienes habitan no es una fórmula comercial, es una práctica crítica que diferencia un proyecto habitable de uno que solo aparenta serlo.

Proyectos diseñados con precisión: cómo el control milimétrico del diseño mejora la experiencia de vivir

La precisión en arquitectura no es solo técnica, también es una forma de cuidado. Cada decisión milimétrica puede mejorar, o arruinar, la experiencia de habitar.

Diseño, ubicación y detalles que mejoran tu día a día: así es vivir en los departamentos AV+

El edificio AV+ combina arquitectura funcional, diseño contemporáneo y detalles que mejoran la experiencia cotidiana. Ubicado en el corazón de Providencia, este proyecto es una muestra concreta de cómo se puede vivir en armonía en la ciudad.

Más que una barrera, la normativa puede ser una guía para construir con sentido. Cuando es comprendida y aplicada desde una mirada responsable, permite que los proyectos no solo cumplan con la ley, sino que también contribuyan a ciudades más equilibradas, habitables y sustentables.